- ホーム

- 診療科・部門のご案内

- 脳神経外科 診療科・部門のご案内

脳神経外科

ご挨拶

2021年4月に統括教授に就任いたしました。これまで、間脳下垂体腫瘍の経鼻内視鏡手術、悪性脳腫瘍の手術・放射線化学療法、髄膜者や聴神経腫瘍などの良性脳腫瘍の手術、脳血管障害の手術・血管内治療、頭部外傷の手術と集中治療、頭痛の病態と治療に取り組んできました。患者さんの病態を的確に把握し最適な治療を提供できるように努めております。

当科では、脳血管障害・脳腫瘍・下垂体腫瘍・頭部外傷・てんかん・機能的疾患(痛みや不随意運動)・小児脳疾患・脊椎脊髄疾患・末梢神経疾患など、脳・脊髄・末梢神経系のあらゆる疾患に対応しております。また、最新の医療機器も導入しており、先端の医療をご提供できる準備ができております。

また、千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・静岡県・沖縄県・北海道など全国の病院と連携しているため、地域医療への貢献とともに、全国各地から患者さんを受け入れられる体制も整っております。

海外との医学交流にも注力しており、特に中国・台湾・韓国・フィリピン・インドネシア・インド・ウズベキスタン・ロシア・フランスなどと学術的な交流を行い、これまでも留学生を受け入れ、インバウンドの患者さんの受け入れを行う体制も整備いたしました。

国内外の患者さんの健康のため精一杯努力する所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

診療概要

脳神経内科、リハビリテーション科、救急科と密に連携し、脳血管障害・脳腫瘍・下垂体腫瘍・頭部外傷・てんかん・機能的疾患(痛みや不随意運動)・小児脳疾患・脊椎脊髄疾患・末梢神経疾患など、脳・脊髄・末梢神経系のあらゆる疾患に対応しております。また最新の医療機器を導入しており、先端の医療を提供できる準備ができております。

地域医療への貢献と日本全国および海外との医療連携

千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・静岡県・沖縄県・北海道など全国の病院と連携しており、地域医療への貢献と共に、日本全国各地から患者さんを受け入れております。

海外との医学交流、特に中国・台湾・韓国・フィリピン・インドネシア・インド・ウズベキスタン・ロシア・フランスなどと学術的な交流を行い、これまでも留学生を受け入れ、インバウンドの患者さんの受け入れを行う体制が整っております。

自由な行動を取り戻すことをめざします

脳や脊髄を含む中枢神経系は、人間が物事を感じ、判断し、適切に行動するための重要な器官です。

これらが侵害されると、人間として自由な行動が制限されてしまいます。

しっかり治して、元の正常な状態に戻すことをめざします。

患者様の負担をできるだけ少なく

脳卒中の治療では、一般的な開頭手術だけでなく、患者様への負担を低減する(低侵襲)脳血管内治療も取り入れます。 脳動脈瘤へのコイル塞栓術、脳血管狭窄へのステント治療などを積極的に行います。

主な対象疾患

- 1.脳血管障害:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳動脈瘤、頚動脈狭窄症

- 脳血管内治療の流れはこちら

- 2.悪性脳腫瘍:神経膠腫、悪性リンパ腫、転移性脳腫瘍など

- 3.良性腫瘍髄膜腫、神経鞘腫(聴神経腫瘍など)など

- 4.下垂体腫瘍および近傍疾患:下垂体腫瘍、頭蓋咽頭腫など

- 5.頭蓋底腫瘍

- 6.神経内視鏡手術

- 7.頭部外傷:頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、慢性硬膜下血腫、外傷性高次脳機能障害、交通外傷、労災外傷など

- 8.小児神経疾患:水頭症、頭蓋骨早期癒合症、頭のかたち外来、二分脊髄、髄膜瘤など

- 9.機能的疾患:三叉神経痛、片側顔面けいれんなど パーキンソン病

- 10.認知症(準備中)

- 11.正常圧水頭症

- 12.慢性頭痛:片頭痛、群発頭痛、緊張型頭痛、後頭神経痛など

- 13.脊髄脊椎疾患:脊髄腫瘍、変形性頚椎症、頸椎椎間板ヘルニア、頸椎損傷など(準備中)

- 14.末梢神経疾患:手根管症候群、足根管症候群、腓骨神経障害、上殿皮神経障害など絞扼性末梢神経障害の治療(準備中)

- 15.痙縮

特長

脳神経疾患における各分野の専門医が在籍し、赤ちゃんからご年配の方までの『脳』の疾患に対し、適切な治療をおこないます。

専門分野

認知症、下垂体ホルモン、脳血管内治療、良性腫瘍、頭部外傷、小児脳神経疾患

機能性疾患(三叉神経痛・顔面痙攣)

三叉神経痛に対する治療

三叉神経痛の特徴

顔の痛みとしてまずあげられるのが三叉神経痛です。三叉神経痛の特長として以下の3つがあげられます。

- 右もしくは左―側顔面の痛みである。

- 発作的に電気が走るような痛みが起こる。

- 洗顔、食事、会話などで誘発される。

よく歯が痛いということで歯科を受診される方も多いです。本疾患は痛みだけでなく、食事ができずに体重が減少したり、余病を併発したりすることもしばしば見受けられます。

診断

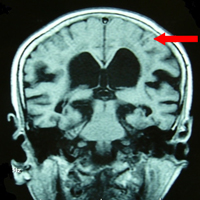

診断はまずは特長的な痛みを備えているかということを問診で確認します。次にMRIを用いて三叉神経周囲を細かく調べます。

原因

原因の90%以上は神経に対し血管が圧迫することです。

治療

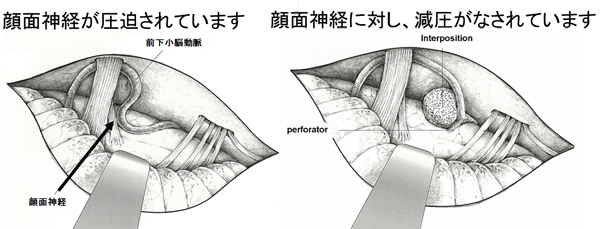

三叉神経痛の治療法として薬物治療、神経ブロック、放射線治療、手術があります。手術は神経を圧迫する血管を移動させるというもので根本的な治療といえます。

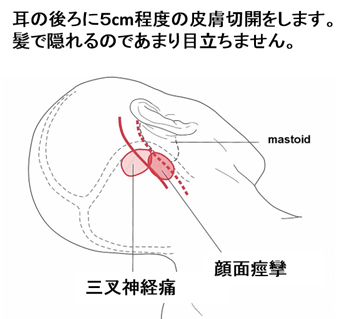

手術は微小血管減圧術といいます。耳の後ろを5cm切開し、頭蓋骨に500円玉程度の穴をあけます。この時髪の毛はほんの少しだけ剃るのみです。ここから手術用顕微鏡を用いて圧迫血管を移動させます。手術時間は1時間20分、全身麻酔で行い、手術翌日から自由に動くことができます。入院期間は10日程度です。本手術の合併症として難聴が挙げられますが、予防のために手術中、聴性脳幹反応を持続的に確認しながら手術を進め、難聴を防いでいます。

結果

ほとんどの患者さんから、早く手術をしておけばよかったという感想をいただいています。

小野田教授による三叉神経痛の解説動画

片側顔面痙攣に対する治療

片側顔面痙攣の特長

- 右もしくは左―側顔面が無意識に動く。

- 片側顔面が突っ張るようといわれる方もあります。

- 通常眼の周囲より始まり徐々に口角に広がってゆきます。

- 耳鳴りを伴うことがあります。

診断、原因、治療、結果

三叉神経痛と基本的に同様です。顔面神経に対する血管の圧迫が原因となることがほとんどで、微小血管減圧術が有効です。他の治療としてはボトックス治療があります。

顔がズキズキ痛む方、意識しないのに勝手に顔面がピクピク動く方はぜひご受診ください。まずはお話をうかがってからMRI検査等を進めさせていただきます。また他院で診断された方のセカンドオピニオンも受け付けております。

微小血管減圧術

小野田教授による片側顔面痙攣の解説動画

手術でよくなるパーキンソン病「脳深部刺激療法(DBS)」

手術でよくなるパーキンソン病の症状について

進行期パーキンソン病をお持ちの患者様へ

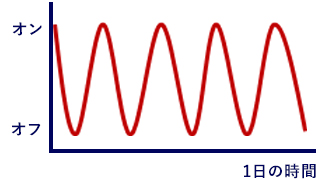

- 薬が切れて1日何度もオフになる

- 不随意運動(ジスキネジア)が出て体がとまらない

- 薬が効かないふるえがある

などでお困りではありませんか?

脳深部刺激療法(DBS)をご存知ですか?

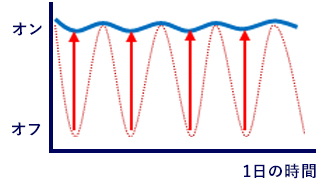

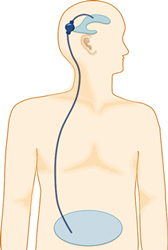

DBSとは脳の深部を電気刺激することで、体の動きに関わる脳内の信号を調整し、薬では効果が得られない症状を軽減します。脳内に持続的に電気刺激を送るため、体内に小さな刺激装置を埋め込みます。

DBSで期待できること

- ふるえやパーキンソン病による運動症状が軽減します

薬が切れて生じる運動症状を改善し、1日中薬が効いているオンの状態を保つことが可能です - 薬を飲む量、回数を減らすことが可能です

薬による副作用を軽減できます - 刺激の強度を調整しながら治療することができます

- 体の左右に差のある症状に対して別々に調整することができます

主治医とご相談いただき、当院の専門外来にお気軽にお越しください。DBS治療について詳しくご説明いたします。

当院 脳神経外科では安全かつ正確なDBS手術をご提供しています。

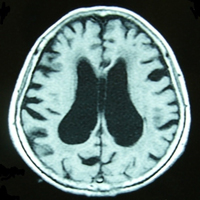

正常圧水頭症外来

当科では正常圧水頭症の治療にも力を入れています。正常圧水頭症は、頭の中の水(髄液)の流れが悪くなることによって起こります。流れが悪くなると、歩行障害(歩くのが遅く、歩幅が小刻みになり、すり足のような歩き方になる)、認知機能障害(物忘れや自発性の低下)、排尿障害(尿漏れ)などがおこります。検査を行い、正常圧水頭症と診断されれば、たまってしまった髄液を他の場所へ逃がし体の中に循環させる治療(髄液シャント術)を行い、症状を軽快させます。

当科では正常圧水頭症の手術を100例以上経験した医師が術後のリハビリテーションも含め、検査・治療にあたります。

(V-Pシャント)

脳内の髄液をお腹に流す

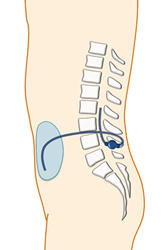

(L-Pシャント)

背骨の中にある髄液をお腹に流す

閉じているのが特長です

実施日:毎週水曜日・午後

ご予約:予約センター

TEL:0476-35-5576(月~土 8:30~17:30 ※除祝日)

慢性頭痛

日本頭痛学会専門医・指導医が担当します。慢性頭痛には、片頭痛、群発頭痛、緊張型頭痛、後頭神経痛などがあります。以下は、日本頭痛学会名誉会員(元理事)・日本頭痛協会名誉代表理事・間中病院名誉院長・頭痛大学学長の間中信也先生監修のもと、松野医師がまとめた解説です。

井上ひさしの戯曲『頭痛肩こり 樋口一葉』の一節、「痛むんです、頭が。割れそうなんです。だれか玄翁(げんのう)でこの頭を断ち割ってください」(玄翁とは金槌のこと)。また、疋田達子の談話(出典:作田学. モダンフィジシャン 2000;20:791-796)、「路地のどぶ板をがたがた踏んで行って(樋口一葉を)お訪ねしますと、池の見えるところへ机を持ち出して、「頭痛が激しくてたまらないものですから」と鉢巻をして書いておられたこともありました。」。「ひどく肩が凝ってこれできびしく打っても感じないほどです」と文鎮を取ってみせられたこともありました。

以上は、間中信也先生の頭痛大学ホームページより引用しました、樋口一葉の頭痛です。樋口一葉は、頑固な片頭痛もちだったことがわかります。間中先生によりますと、頭痛もちの偉人として知られているのは、ベートーベン、ハイドン、ショパン、ジャンヌダルク、ゴッホ、ダーウィン、グラハム・ベル、アインシュタインら、日本人では、石川啄木、樋口一葉、芥川龍之介、五木寛之ら、ということです。ちなみにベートーベンの交響曲第5番運命の出だし、ダダダダーンは、ベートーベンの片頭痛の発作(雷鳴)を表したものということです。

このように偉人を悩ませた片頭痛ですが、これまで頭痛発作時の治療に力が注がれてきました。片頭痛の発作時治療には、現在、トリプタン製剤がゴールデンスタンダードとなっています。トリプタン製剤は大変効果の高い薬ですが、中には頻回に服用してしまう方がおられます。ここで気をつけなくてはならないのは、薬物乱用頭痛です。薬物乱用頭痛は、頭痛薬の乱用により、脳の痛み中枢が敏感になり、軽度の刺激を痛みと感じてしまう状態です。このような薬物乱用頭痛もふまえ、近年片頭痛の予防に新たな視点が注がれるようになってきました。生活習慣の改善としては、1. 寝過ぎ、寝不足を避ける(適切な睡眠時間6.5~8.5時間)、2. 低血糖をさけ、朝食をきちんととる、3. マグネシウム、ビタミン類を豊富に摂る(野菜、海草、豆類)、4. まぶしさ・うるさい音を避ける、サングラスをかける(赤系がよい)、5. 外出、ショッピングを手短かにする、6. たべもの(思い当たるものがあれば避ける): 赤ワイン、アルコール、チョコレート、チーズ、亜硝酸塩(ホットドック)、これらをできるだけ控える、などがおすすめです。片頭痛の予防薬には、カルシウム拮抗薬、抗うつ薬、β遮断薬、抗てんかん薬、ガルカネズマブなどがありますので、主治医の先生にご相談ください。予防薬を毎日服薬すると、頭痛の頻度や程度が軽減します。予防薬には即効性はないため、効果が現れるまでに時間(2~3か月)がかかることを理解する必要があります。片頭痛患者は、国内に推定で840万人いるといわれていますが、継続的受診率はわずか3%です。片頭痛により74%の方が、生活に支障をきたしており、健康寿命短縮は2年、年間の経済損失は2880億円といわれています。片頭痛を適切に予防することがいかに大切か実感できます。最後に子どもの片頭痛について触れておきます。子どもの片頭痛は、おとなの頭痛と様相が異なり、正しく認識されておらず、周期性嘔吐症、腹痛発作、めまい発作の一部についても片頭痛の一種と考えられます。小児の片頭痛は精神的なものと誤解されやすいので注意が必要です。

【保健室で】

– 生徒「頭が痛いので暗い静かなところで休みたい」

– 先生「そんな暗い性格だから頭が痛いのです、明るいところで走ってきなさい」

これでは片頭痛が悪化する一方です。

【家庭で】

– 母親が「もう夏休みは終わり」と布団を剥がした。

– しかし子供は、片頭痛で頭を持ち上げられなかった。

– そして学校に行けなくなった。

最後に、京都にあります、三十三間堂は、頭痛に悩まされた後白河法皇の頭痛平癒を願って建立されたそうです。

これまでの予防薬で効果が不十分な片頭痛の患者さんには、カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)を抑制するお薬(注射薬)が新たに使えるようになりました。

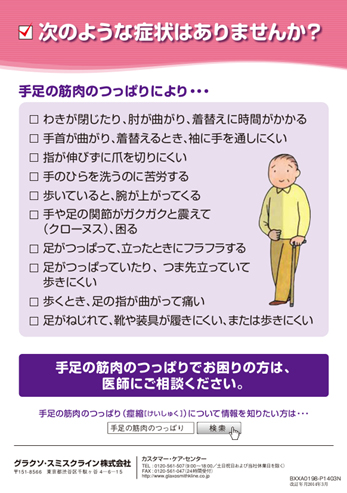

痙縮(けいしゅく)

脳卒中・脳腫瘍・重症頭部外傷・脊髄損傷などの後遺症として、四肢の筋緊張が強くなった状態で、リハビリテーションに著しい障害をきたします。

このような病態では以下の2つの治療方法が有効で、いずれも当科で行っています。

1.髄腔内バクロフェン投与

2.ボツリヌス療法

以下のようなチェックリストがありますので、症状をご確認ください。もし気になることがおありでしたらお気軽にご受診ください。

手術実績

※横にスクロールしてご覧いただけます。

| 脳神経外科的手術症例数 | 2022年1月~12月 | 2021年1月~12月 | |

|---|---|---|---|

| 脳腫瘍 | (1)摘出術 | 32 | 27 |

| (2)生検術 (開頭術) | 6 | 1 | |

| (2)生検術 (定位手術) | 0 | ||

| (3)経蝶形骨洞手術 | 6 | 5 | |

| (4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 | ||

| その他 | 0 | ||

| 脳血管障害 | (1)破裂動脈瘤 | 8 | 6 |

| (2)未破裂動脈瘤 | 15 | 14 | |

| (3)脳動静脈奇形 | 1 | ||

| (4)頸動脈内膜剥離術 | 4 | 3 | |

| (5)バイパス手術 | 4 | 8 | |

| (6)高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) | 3 | 5 | |

| (6)高血圧性脳内出血 (定位手術) | 0 | ||

| その他 | 14 | 13 | |

| 外傷 | (1)急性硬膜外血腫 | 0 | |

| (2)急性硬膜下血腫 | 2 | 4 | |

| (3)減圧開頭術 | 2 | ||

| (4)慢性硬膜下血腫 | 39 | 28 | |

| その他 | 4 | ||

| 奇形 | (1)頭蓋・脳 | 0 | |

| (2)脊髄・脊椎 | 0 | ||

| その他 | 0 | ||

| 水頭症 | (1)脳室シャント術 | 16 | 21 |

| (2)内視鏡手術 | 2 | 0 | |

| その他 | 9 | 2 | |

| 脊椎・脊髄 | (1)腫瘍 | 0 | |

| (2)動静脈奇形 | 1 | ||

| (3)変性疾患 (変形性脊椎症) | 68 | ||

| (3)変性疾患 (椎間板ヘルニア) | 6 | ||

| (3)変性疾患 (後縦靭帯骨化症) | 2 | ||

| (4)脊髄空洞症 | 0 | ||

| その他 | 2 | 5 | |

| 機能的手術 | (1)てんかん | 8 | |

| (2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) | 1 | 1 | |

| (2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) | 0 | ||

| (3)脳神経減圧術 | 67 | 22 | |

| その他 | 0 | ||

| 血管内手術 | (1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) | 8 | 6 |

| (1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) | 5 | 10 | |

| (2)動静脈奇形 (脳) | 0 | 5 | |

| (2)動静脈奇形 (脊髄) | 0 | 0 | |

| (3)閉塞性脳血管障害の総数 | 31 | 24 | |

| (3) (上記のうちステント使用例) | 14 | 11 | |

| その他 | 17 | 11 | |

| 脳定位的 放射線治療 |

(1)腫瘍 | 0 | |

| (2)脳動静脈奇形 | 0 | ||

| (3)機能的疾患 | 0 | ||

| その他 | 0 | ||

| その他 | 上記の分類すべてに当てはまらない症例 | 11 | 8 |

| 脳神経外科的手術の総数 | 302 | 321 | |

外来医師担当表

| 曜日 | 午前 | 午後 | ||

|---|---|---|---|---|

| 一般外来 | 専門外来 | 一般外来 | 専門外来 | |

| 月 | 担当医 | 頭痛外来(松野) 神経外傷/スポーツ脳振盪(末廣) 脳腫瘍(若宮) 脳血管障害(糸川) 正常圧水痘症/認知症(田中)(1.3) ふるえ・不随/痛みの外科(上利) |

担当医 | 下垂体腫瘍(大山) 脳腫瘍(若宮) |

| 火 | 担当医 | 脳血管障害/脳腫瘍/頭痛(中原) | 担当医 | 頭のかたち外来/小児脳神経外科(下地) てんかん(上利) 脳血管障害/脳腫瘍(印東) |

| 水 | 担当医 | 三叉神経痛/顔面痙攣/ 脳腫瘍/脳血管(小野田) 神経外傷/スポーツ脳振盪(末廣) 脳腫瘍(若宮) |

担当医 | 脳腫瘍(若宮) |

| 木 | 担当医 | 頭痛外来(松野)(1.2.4.5) 脳血管障害(山根)(2.4) |

担当医 | 脳血管障害/脳腫瘍(中原) |

| 金 | 担当医 | 三叉神経痛/顔面痙攣/脳腫瘍/脳血管(小野田) 脳血管障害(糸川) 脳腫瘍/頭蓋底腫瘍(菅原) 脳血管障害/正常圧水頭症/認知症(田中) |

担当医 | ― |

| 土 | 担当教授 | ― | ― | ― |

【特記事項】

- ※予約・紹介患者様優先となりますので、予約外で受診ご希望の方は電話でのお問い合わせをお勧めします。

- ※担当医師が変更となる場合や診療を休止する場合があります。お電話でお問い合わせください。

JNDデータベース事業についてのご案内

当科では、「日本脳神経外科学会データベース研究事業(Japan Neurosurgical Database:JND)」に協力しています。

JNDとは入院された患者様の臨床データを解析させて頂き、脳神経外科医療の質の評価に役立てることが目的です。

本事業への参加は、患者さんの自由な意思に基づくものであり、参加されたくない場合は、データ登録を拒否することも可能です。なお、登録を希望されなかったことで、日常の診療等において患者様が不利益を被ることは一切ございません。

詳細については、下記PDFをご確認ください。

本院で脳神経外科治療を受けた患者様へのお願い

ご予約・お問い合わせ

●一般診療のご予約・変更(予約センター)

TEL:0476-35-5576

(月曜日~土曜日 8:30~17:30 ※祝日は除く)

●その他のお問い合わせ

TEL:0476-35-5600(代表)