- ホーム

- 診療科・部門のご案内

- 救急科 診療科・部門のご案内

- 集中治療コトハジメ

救急科

集中治療コトハジメ

ICU症例カンファレンス

国際医療福祉大学救急科は、ICU症例の入院管理を行います。

その中で年間3~4症例振り返りとしてカンファレンスを行なっています。

これまで扱った内容の一部を紹介します。

- 急性腎不全

-緊急透析の適応、透析条件を考える - COPD急性増悪の呼吸器管理

-auto PEEPを見抜く - 水中毒、低Na血症

-補正のポイント - 非痙攣性てんかん重積

-持続脳波の使い方、簡易脳波の判読方法

複雑な病態を丁寧に紐解いて、明日から使える知識を皆で勉強しています。

「auto PEEPに注意して吸気時間を設定します」「NCSEも鑑別に持続脳波をつけてみます」など、カンファレンスで扱った言葉が実際にベッドサイドで飛び交っています。

呼気時間を意識してauto PEEPを制す

※横にスクロールしてご覧いただけます。

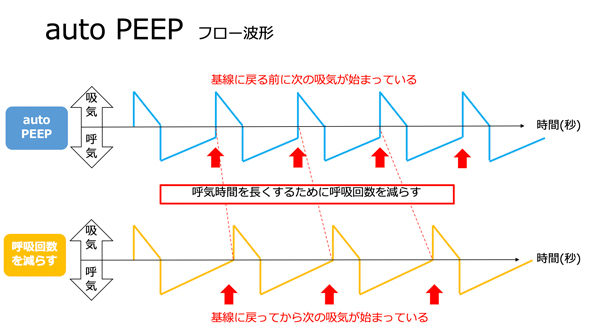

人工呼吸器の設定を考えるときに“呼気時間”を意識して設定していますか?

呼気時間というのは直接数値を設定できるものではありません。PCVであれば吸気時間と呼吸回数を入力することで自然に決まります。例えば吸気時間1.5秒、呼吸回数20回/分とするとどうでしょう?1回の呼吸に3秒使えるので、吸気時間の1.5秒を引いて残りの1.5秒が呼気時間になりますね。

この呼気時間を意識すべき時はCOPD急性増悪や喘息発作など、呼気が延長する病態の時です。

十分な呼気時間がないと息を吐ききれていないのに人工呼吸器が空気を入れてしまう状態になります。これが続くとauto PEEPが発生します。

auto PEEPがないか見るときはフロー波形の呼気部分に注目します。この部分が基線に戻らずに吸気が開始されている場合は要注意です。auto PEEPの弊害はまたの機会にお話ししようと思います。

auto PEEPを解消するには呼気時間を長く取る必要があります。

そのためには①吸気時間を短くする、②呼吸回数を少なくする、などの対応が必要です。それと元疾患の治療も忘れてはいけません。

今後はぜひ“呼気時間”も意識して人工呼吸器の設定をしてみてください。

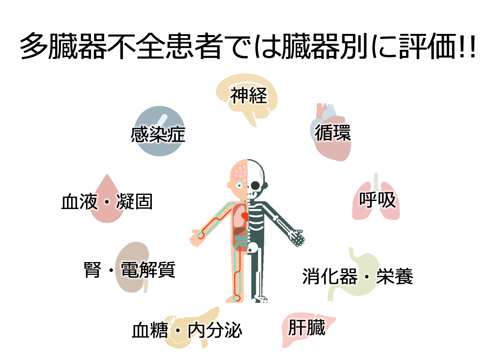

ICUの患者を担当した時、プロブレムリストが多すぎて困ったことはありませんか?

※横にスクロールしてご覧いただけます。

重症患者は多臓器不全となり、問題点が多く、ひとつひとつ取り上げていくとまとまりがなくなってしまいます。

そんな時おすすめなのが臓器別評価、いわゆる「by system」での評価です。

臓器別に問題点を上げていくことで、系統だって病態を整理できます。

重症患者さんを受け持つ際はby systemで評価をして、複雑な病状を紐解いていきましょう。

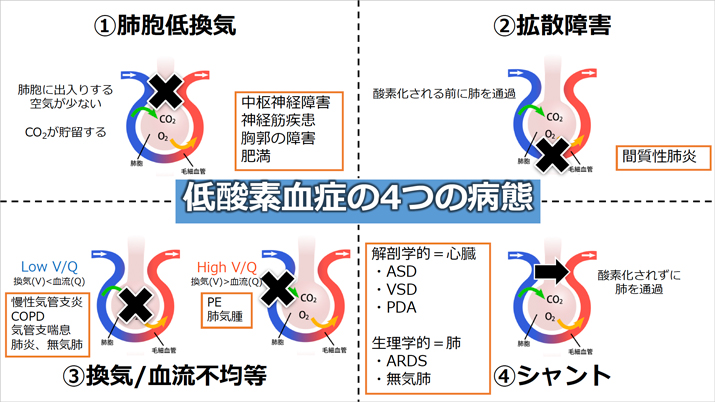

低酸素血症の4病態

※横にスクロールしてご覧いただけます。

重症患者では「低酸素血症」がよく問題になりますが、それには4つの病態分類があることを意識していますか?

「先生!SpO2が低下してます!」と言われて「とりあえず酸素投与!(または酸素濃度を上げる)」だけでは実は不十分です。

特に肺胞低換気やシャントでは、酸素投与をしても低酸素血症は改善しないことが多いので要注意です。

病態に応じて治療方針は大きく異なるので4つの病態を意識しておくのは重要ですね。