ご紹介受診、およびセカンドオピニオンなど随時受けております。

受診をご希望の場合は、かかりつけの病院より、0476-35-5601(地域医療連携室)にご連絡ください。

大変申し訳ございませんが、患者様ご本人様からのお申し込みは、承っておりません。

慢性偽性腸閉塞の診断や腹部膨満症状で困っている患者様が当院で可能な検査

慢性偽性腸閉塞症CIPOは大きく分けて小児期発症の病気と大人になってからの発症の2つの種類があるようです。このコーナーでは成人発症のCIPOについて、一般の方向けに解説いたします。

CIPOは一言で述べると腸の動きが悪くなり、食べたものが腸の中で停滞して進んでいかないようになる病気です。腸管の輸送機能が低下する病気です。腸は蠕動運動という周期的な運動をして腸の中の食事を消化しながら押しつぶしたりして運んで行きます。しかし、腸の動きが悪くなると、この運搬能力が落ちてきて、どこにも通りが悪いところや塞がっている所や捻じれている所が無いのに、食べたものがたまってきてついには腸が張ってきて腸念転(正式には腸閉塞と言います)のような症状になります。その結果、便秘に加え、おなかの張り、膨満感、吐き気、実際に吐いたりすることもあります。腸の動きが悪い個所はいろんなところが時として悪くなり、悪いところを手術できったからといって完治するわけではありません。病気が進行してくると腸が膨らんで圧迫され、そのうち腸の働きとしての栄養の吸収ができないようになってきます。結果、体重が減ったりします。腫れた腸は時としてお腹の中で捻じれて、腸に血液が行かなくなりそのため手術をせざるを得ないこともあります。食事をとると、おなかが張ったり、痛くなったり、吐いたりと、十分に食事が取れないときは栄養をチューブや点滴でとるようになることもあります。何回も手術を受ける方もおり、重症例では小腸移植を行うこともあります。

この病気は強皮症(全身性硬化症)、ミトコンドリア脳筋症、筋ジィストロフィー、甲状腺機能低下症などさまざまな全身疾患をもとに発症してくる《続発性》と、そのような原因が無くおこってくる原発性(特発性ともいいます)の2つがあります。続発性の患者様はもともとそのような全身疾患をお持ちですので、主治医が予測を立てられます。また治療に関してもそのような原疾患の治療を行うことになります。

一方原発性のCIPOはどうして起こるのかが分かりません。ただ血の繋がっているご家族に同じ病気の方がいるときに発症することが知られており、遺伝性があるようです。このような方はもともと頑固な便秘で悩まれていることが多いようです。このような遺伝素因つまり体質のようなものを生まれながらに持っている方で、頑固な便秘の方が何らかのきっかけ、たとえば出産などをきっかけとしてCIPOを発症するようです。

この病気を知らない医師がかなり多いことも問題です。一番重要なことは繰り返す嘔吐や嘔気、頑固な便秘、腹部膨満などの腸閉塞症状が長いこと続き、病院でいろいろ検査をしたり、手術をしても癌などの腸の通りをふさぐような異常がない時にこの病気の可能性を考えます。まずは医師がこの病気を念頭に置いて厚労省の診断基準やシネMRIなどで検査をすれば、この病気が判明し診断することができます。

巨大結腸症とはレントゲン上結腸(大腸)が拡張している状態を指します。成人型Hirschsprung病(Short-segment Hirschsprung病)や、下剤の乱用などいろいろな病気で起こる状態です。もちろん慢性の便秘症の方でこのようになる方もおられます。なおCIPOは主に小腸の病気ですので、巨大結腸症とは分けて考える必要があります。頑固な便秘の症状がおありでしたらまずはCIPOでないかを調べてみてはいかがでしょう。

腸閉塞で何回も手術をされる方は決してめずらしくはありません。むしろCIPOのほうがまれな疾患であると思います。しかし、手術をしてもよくならない、切った腸には異常があまりなかった、症状が変わらないか悪化している、異常な腸の場所がいつも違っている、などの症状がある場合はもともとCIPOである可能性が考えられます。CIPOであることが分からず原因不明で複数回手術をすることもあります。

適切な検査を行い、専門の医師が適切な治療を行いますので、まずはご相談ください。

厚生労働省の調査や国内外の研究によると、腸の異常が大腸に限局するタイプでは手術によって症状がよくなり再発もしない例が多いようです。しかし動きの悪い腸に大腸のみならず小腸が含まれる時は手術でも症状が緩和されることは期待できないようです。

多くの患者様が同じ疑問をお持ちのようです。一般には腸内細菌は大腸にたくさんいて小腸にはあまりいません。小腸は蠕動で内容物を大腸に速やかに送り込むため小腸の中は掃除されてあまり細菌が多くいないのです。CIPOでは小腸の動きが悪くなり、小腸で細菌が繁殖してその刺激で下痢になることが多いようです。なお、下痢の状態はCIPOにとってはある意味よい減圧となっているので、無理に止めないほうが良いという意見もあります。しかし他方、細菌増殖と下痢によるビタミン不足や栄養障害が生じることもあり注意が必要です。下痢の後に便秘になることが多く、治療を間違えるととんでもない腸閉塞の悪化をきたしますので主治医によく相談して下痢の治療をするべきでしょう。

もともとCIPOの患者様は診断が難しいためにCIPOと分からずに腸閉塞として手術されることがあり、手術後に切り取った腸を調べたり、ほかの検査をしたりして判明することが多いようです。一方厚労省の診断基準で『手術を除く』としているのは、この病気に似た腸閉塞症状が手術後の癒着などで生じるためです。

シネMRIという検査をすればおなかの中の腸の動きが分かります。MRIはたいていの病院にありますが、小腸の検査ができる病院や、放射線技師が熟知している病院はそう多くはないようです。かかりつけの病院でできないようでしたらご連絡いただければご紹介します。その他には小腸マノメトリー(腸管内圧検査)というものがありますが、この検査ができる病院も非常に少ないようです。

現時点ではありません。しかし、腸閉塞症状の悪化から来る手術を避けることは重要ではと思います。また、腸管からの消化吸収障害が起きないように、また吸収不良症状があっても体重減少などの合併症をきたさないようにすることが病気の状態をよくすることは間違いないと思います。従って、できるだけ腸を動かす薬を根気よく継続し、食事は症状が悪化するようならきわめて少なく、小分けにして、場合によってはエレンタールなどの成分栄養をできるだけ早く使用したほうがよいかもしれません。さらに症状が悪化するなら早めに在宅IVH(中心静脈栄養)などを行うことをおすすめします。

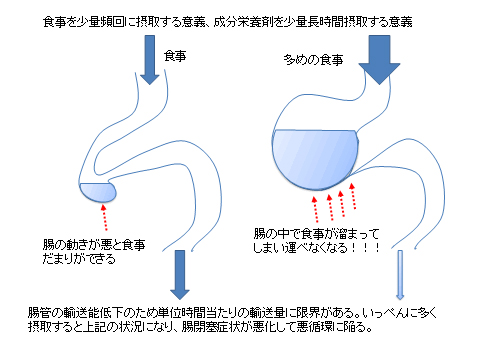

CIPOは食事を腸の中で運ぶ速度がゆっくりになる病気で、運べる速度、量以上に食事や成分栄養剤を摂取すると腸の中にたまりができて食事が詰まってしまい腸閉塞症状が悪化します(下のイラスト参照)。したがって、できるだけ少量を、特にガスになりにくい食事をとることが肝心です。成分栄養としてエレンタールなどを内服している場合も同様に、できるだけ少量を小分けにして長時間かけて服用することです。

以前は、大腸型限局型の偽性腸閉塞という病気が知られていました。現在はこの概念がなくなり巨大結腸症に統一されています。この病気の診断は専門医でないと難しいのですが、もし巨大結腸症の場合、CIPOのように小腸の異常がなく、吐き気などの腸閉塞症状も軽いことが多いようです。また、手術で結腸を切除することで症状がなくなり、経過が良いことがわかっています。

MRIとはMagnetic Resonance Imaging(核磁気共鳴画像法)の略で、磁気を利用して生体の断層写真を撮ることができるものです。同様に生体の断層写真を撮ることができるCTは若干の放射線被曝を伴いますが、MRIは被曝を伴わないというメリットがあります。また任意の断層像を得られるという特長があります。これまでCTやMRIは臨床の現場で数多く利用され、医学の進歩に大きく貢献してきました。近年このMRIの分野でシネMRI(cine-MRI)という技術が非常に進歩してきており、多くの脚光を浴びるようになりました。通常のMRIは瞬間的な「静止画」ですが、シネMRIはいわば「動画」であり、一定時間の内臓の動きを映画(シネマ)のように動画としてとらえることができます。このシネMRIを腸管に応用することで、特に小腸の蠕動運動(内容物を先に送ろうとする腸の動き)や胃の運動、腸管の拡張程度、癒着、腸管内容物などが非常に詳細に分かるようになってきました。シネMRIは数分で検査を終えることができ、また放射線被曝もないため非常に低侵襲な検査法であります。また保険診療が可能です。我々が行っている方法は造影剤を使用せず16秒の息止めを患者様にしていただき、その間の腸管の運動を観察するものです。

A:健常な人のシネMRI像

B:CIPO患者のシネMRI像(拡張があるタイプ)

C:CIPO患者のシネMRI像(拡張のないタイプ)

通常大腸は20分に1回程度の蠕動だけですが、一方小腸は10-20秒毎に蠕動して内容物を絶えず輸送しています。Aは健常人の小腸の一部で小腸の拡張を認めず、さらに16秒間の撮影期間中に活発な腸管の収縮拡張運動を認めます。一方BはCIPOの患者様の画像ですが、16秒の間に腸管の運動は全くなく、また内容物が停滞するためAと比べて腸管径も著明に拡張しています。なおCもやはりCIPO患者様の小腸ですが、拡張ははっきりとは認めないものの運動は正常例を比較すると非常に緩慢なのが分かります。我々はこれまでシネMRIを用いてCIPOの患者様の小腸と健常者の小腸の動きを比較し、CIPOの小腸の動きが非常に低下している事を明らかにしました。シネMRIは簡便なうえにほぼ全小腸の運動を観察でき、腸ろうの造設の際や、治療前後での比較など今後活用が期待されます。

シネMRIを行う際のポイント

シネMRIを行う際の注意点

ただし通常のMRIと同様、

は撮影することができませんので注意が必要です。

その他ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

偽性腸閉塞は手術後6か月以内に起こる急性型と、手術の既往なく6か月以上症状が続く慢性型に大きく分けられます。特に慢性偽性腸閉塞(CIPO)は、現段階の診断基準では6か月以上続く腸閉塞症状(そのうち12週は腹痛・腹部膨満感を伴う)に加え、CTやレントゲン写真で特徴的な所見を認めるものと定義されています。このためCTやレントゲン、自覚症状だけで診断自体はつくのですが、これだけではどの腸管の動きが悪いのかなどが分かりません。シネMRIを追加することで、ほぼ全小腸の動きが把握でき、どこの腸管が、どのくらいの範囲にわたって、どの程度動きが悪いのか、などが一目瞭然となります。シネMRIは適切な治療方針を決める上でも、また治療前後の腸管蠕動の変化を評価する上でも非常に有用な検査といえます。

検査に際して特に食事を止めたり下剤を飲んだりする必要はありません。小腸に内容物がある方が評価しやすいので、検査直前に可能な範囲で水を飲んでいただきます。

現時点での厚労省の診断基準では自覚症状・レントゲン・CTだけで診断ができるようになっていますが、レントゲン・CTだけでは腸管拡張などの異常がはっきりせず、実際は偽性腸閉塞であるにもかかわらず診断が下せない場合もあります。このような方にシネMRIを撮ると蠕動低下が判明し、偽性腸閉塞という正確な診断が下せるようになることもしばしばあります。ほかに、マノメトリーや胃シンチグラフィーなどが欧米では行われておりますが、これらはシネMRIよりも侵襲的であり、そもそも日本ではほとんど普及しておりません。

近年、整形外科などの手術で埋め込まれる金属の大半がMRIを行っても問題ない素材ですが、かなり昔に手術した方や埋め込まれている材質が確認できない場合はMRIは施行できません。また狭心症や心筋梗塞で心臓カテーテルを行った方で、冠動脈ステント挿入直後の方などは一般的にMRIができません。些細な点でもご不明な点はまず担当医にご相談ください。

通常の保険診療が可能です。